Dans l’univers numérique en constante évolution, la compréhension des unités de mesure de stockage est fondamentale. Parmi ces unités, les mégaoctets (Mo) et les gigaoctets (Go) sont omniprésents. Pourtant, la distinction entre 100 Mo et 1 Go échappe souvent aux utilisateurs. Ce guide approfondi vise à démystifier ces concepts, en explorant leur signification, leurs applications pratiques et leur impact sur notre utilisation quotidienne des technologies. Que vous soyez novice ou expert, cette analyse vous permettra de maîtriser ces notions essentielles dans notre ère digitale.

Les fondamentaux des unités de stockage numérique

Pour saisir la différence entre 100 Mo et 1 Go, il est primordial de comprendre les bases des unités de stockage numérique. Ces unités sont utilisées pour mesurer la quantité de données que peut contenir un appareil ou un support de stockage.

À la base de cette hiérarchie se trouve le bit, l’unité la plus petite en informatique. Un bit peut avoir deux valeurs : 0 ou 1. En regroupant 8 bits, on obtient un octet, capable de représenter 256 valeurs différentes (2^8).

À partir de l’octet, les unités de mesure suivent une progression logique :

- 1 kilooctet (Ko) = 1 024 octets

- 1 mégaoctet (Mo) = 1 024 Ko

- 1 gigaoctet (Go) = 1 024 Mo

- 1 téraoctet (To) = 1 024 Go

Cette progression suit une base de 2^10 (1024) plutôt que 1000, ce qui peut parfois prêter à confusion. Il est à noter que certains fabricants utilisent parfois la base 1000 pour simplifier, mais dans le monde informatique, la base 1024 reste la norme.

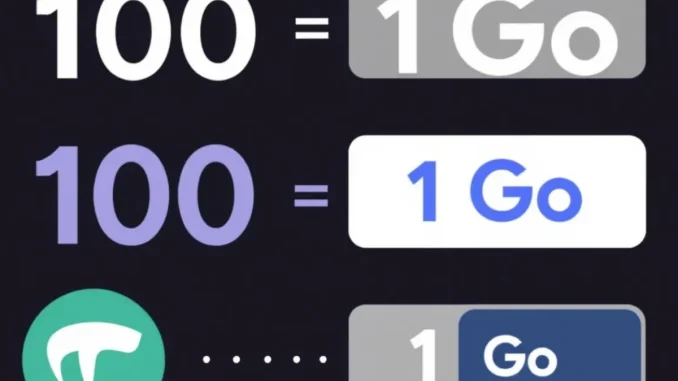

La compréhension de cette échelle est fondamentale pour appréhender la différence entre 100 Mo et 1 Go. En effet, 1 Go équivaut à 1024 Mo, soit plus de 10 fois 100 Mo. Cette différence significative a des implications majeures sur le stockage et le transfert de données.

L’évolution historique des unités de stockage

L’histoire des unités de stockage est intimement liée à l’évolution de l’informatique. Dans les années 1960, les kilooctets étaient considérés comme une capacité de stockage impressionnante. Les mégaoctets sont devenus courants dans les années 1980, suivis par les gigaoctets dans les années 1990 et 2000.

Aujourd’hui, alors que nous manipulons des fichiers de plus en plus volumineux et que le cloud computing prend de l’ampleur, les téraoctets et même les pétaoctets entrent dans le vocabulaire courant des professionnels de l’informatique.

Cette évolution rapide souligne l’importance de bien comprendre ces unités et leurs relations, car elles reflètent directement les capacités et les limites de nos technologies actuelles.

Analyse comparative : 100 Mo vs 1 Go en pratique

Pour mieux saisir la différence concrète entre 100 Mo et 1 Go, examinons leur impact dans des scénarios d’utilisation réels. Cette comparaison permettra de visualiser ce que représentent ces quantités de données dans notre quotidien numérique.

100 Mo représente approximativement :

- Une vingtaine de photos en haute résolution

- Environ 30 minutes de musique en format MP3 de qualité moyenne

- Un épisode de série TV en basse qualité

- Plusieurs centaines de documents texte au format Word

1 Go, en revanche, équivaut à :

- Environ 200-250 photos en haute résolution

- Plus de 5 heures de musique en format MP3 de haute qualité

- Un film en définition standard

- Des milliers de documents texte ou plusieurs centaines de présentations PowerPoint

Cette comparaison met en lumière la différence significative entre ces deux unités. Alors que 100 Mo suffisent pour des tâches basiques comme l’envoi d’emails avec pièces jointes ou le stockage de documents, 1 Go offre une capacité bien plus large, adaptée au stockage de contenus multimédias ou de fichiers volumineux.

Dans le contexte du streaming vidéo, par exemple, 100 Mo permettraient de regarder environ 20 minutes de contenu en qualité standard, tandis qu’1 Go offrirait plus de 3 heures de visionnage dans la même qualité, ou environ 1 heure en haute définition.

Pour le téléchargement de fichiers, la différence est tout aussi marquante. Sur une connexion internet moyenne de 20 Mbps, le téléchargement de 100 Mo prendrait environ 40 secondes, alors qu’1 Go nécessiterait près de 7 minutes.

Impact sur les appareils mobiles

La distinction entre 100 Mo et 1 Go prend tout son sens dans l’utilisation des smartphones et des tablettes. Sur un forfait mobile avec une limite de données de 50 Go par mois, 100 Mo représentent à peine 0,2% de cette allocation, permettant une utilisation quasi-illimitée pour la navigation web et les emails. En revanche, 1 Go équivaut à 2% du forfait, une consommation plus significative, surtout pour les utilisateurs intensifs de streaming ou de téléchargement.

Cette différence influence également la gestion du stockage sur les appareils. Un smartphone avec 64 Go de stockage interne considérera 100 Mo comme négligeables, mais 1 Go représentera une portion plus notable de l’espace disponible, surtout si l’appareil contient déjà de nombreuses applications et fichiers.

Implications techniques et performances

La différence entre 100 Mo et 1 Go a des répercussions significatives sur les performances des systèmes informatiques et des réseaux. Ces implications techniques sont cruciales pour comprendre comment ces unités affectent le fonctionnement des appareils et des infrastructures numériques.

Vitesse de traitement : Les processeurs et les mémoires vives (RAM) traitent les données différemment selon leur volume. Un fichier de 100 Mo sera généralement chargé et traité plus rapidement qu’un fichier de 1 Go. Cette différence peut être particulièrement notable lors de l’ouverture de fichiers volumineux ou du lancement d’applications gourmandes en ressources.

Stockage et gestion de fichiers : Les systèmes de fichiers et les disques durs gèrent différemment les fichiers selon leur taille. Un fichier de 1 Go nécessitera plus de temps pour être copié, déplacé ou supprimé qu’un fichier de 100 Mo. De plus, la fragmentation des disques peut être plus prononcée avec des fichiers plus volumineux, ce qui peut affecter les performances à long terme.

Bande passante et transfert de données : La transmission de 1 Go de données sur un réseau prendra environ 10 fois plus de temps que 100 Mo, toutes choses égales par ailleurs. Cette différence est particulièrement sensible dans les contextes de cloud computing, de streaming ou de sauvegarde en ligne.

Impact sur les architectures réseau

Les architectures réseau sont conçues en tenant compte des volumes de données à traiter. Un réseau optimisé pour gérer des flux de données de l’ordre de 100 Mo pourrait se trouver saturé face à des transferts fréquents de 1 Go. Cela se traduit par des choix spécifiques en termes d’équipements (routeurs, switches) et de protocoles de communication.

Dans le domaine des data centers, la différence entre ces volumes de données influence la conception des infrastructures de stockage et de traitement. Les systèmes doivent être capables de gérer efficacement aussi bien des petits fichiers (de l’ordre de 100 Mo) que des fichiers plus volumineux (1 Go et au-delà), ce qui nécessite des stratégies de stockage et d’accès aux données sophistiquées.

Considérations pour le développement logiciel

Les développeurs doivent prendre en compte ces différences de taille lors de la conception d’applications. Par exemple, une application conçue pour traiter des fichiers de 100 Mo pourrait nécessiter une refonte significative pour gérer efficacement des fichiers de 1 Go, notamment en termes de gestion de la mémoire et d’optimisation des algorithmes de traitement.

De même, les interfaces utilisateur doivent être conçues pour gérer de manière fluide des fichiers de tailles variées. Cela peut inclure des fonctionnalités comme la reprise de téléchargement, la compression à la volée, ou des indicateurs de progression plus précis pour les opérations sur des fichiers volumineux.

Choix et optimisation du stockage

La compréhension de la différence entre 100 Mo et 1 Go est fondamentale pour faire des choix éclairés en matière de stockage et d’optimisation des données. Ces décisions ont un impact direct sur les coûts, les performances et l’efficacité des systèmes informatiques.

Sélection des supports de stockage : Le choix entre différents types de supports de stockage (SSD, HDD, clés USB, cartes SD) dépend souvent de la quantité de données à stocker. Pour des besoins de l’ordre de 100 Mo, des solutions de stockage amovibles comme les clés USB sont souvent suffisantes. En revanche, pour des volumes de l’ordre du Go et au-delà, des solutions de stockage plus robustes et capacitaires comme les disques durs externes ou les SSD deviennent nécessaires.

Stratégies de sauvegarde : Les approches de sauvegarde varient considérablement selon qu’on traite des volumes de 100 Mo ou de 1 Go. Pour des données de l’ordre de 100 Mo, des sauvegardes fréquentes et multiples sont envisageables sans trop de contraintes. Pour des volumes de 1 Go et plus, il faut souvent mettre en place des stratégies de sauvegarde incrémentielle ou différentielle pour optimiser l’espace et le temps de sauvegarde.

Optimisation du stockage cloud

Dans le contexte du cloud computing, la différence entre 100 Mo et 1 Go a des implications significatives :

- Coûts : Les fournisseurs de services cloud facturent souvent en fonction du volume stocké. Stocker 10 fois 100 Mo peut revenir moins cher que stocker 1 Go en une seule fois, en raison des paliers de tarification.

- Performance : Les services cloud optimisent différemment l’accès aux petits fichiers (100 Mo) et aux gros fichiers (1 Go). Cela peut affecter la vitesse de chargement et de téléchargement.

- Réplication et redondance : Les stratégies de réplication des données dans le cloud peuvent varier selon la taille des fichiers, impactant la disponibilité et la durabilité des données.

Compression et déduplication

Les techniques de compression et de déduplication des données prennent toute leur importance face à ces différences de volume :

Compression : Les fichiers de 100 Mo sont généralement plus faciles et rapides à compresser que ceux de 1 Go. Cependant, le gain relatif de compression peut être plus significatif sur des fichiers plus volumineux.

Déduplication : Cette technique, qui consiste à éliminer les données redondantes, est particulièrement efficace sur de grands volumes de données. Elle peut avoir un impact plus visible sur des ensembles de données de l’ordre du Go que sur des fichiers isolés de 100 Mo.

L’optimisation du stockage, qu’il s’agisse de 100 Mo ou de 1 Go, nécessite une compréhension approfondie de la nature des données, de leur utilisation, et des technologies de stockage disponibles. Cette optimisation est un élément clé pour garantir l’efficacité et la rentabilité des systèmes informatiques, qu’il s’agisse d’environnements personnels ou professionnels.

Perspectives d’avenir : Au-delà du Go

Alors que nous avons exploré en détail la différence entre 100 Mo et 1 Go, il est pertinent de regarder vers l’avenir et d’examiner comment l’évolution technologique continue de repousser les limites du stockage et du traitement des données.

L’ère des données massives : Avec l’avènement du Big Data, de l’Internet des Objets (IoT), et de l’Intelligence Artificielle, nous entrons dans une ère où les volumes de données manipulés dépassent largement le gigaoctet. Les téraoctets (To) et les pétaoctets (Po) deviennent de plus en plus courants dans les discussions sur le stockage de données à grande échelle.

Évolution des technologies de stockage : Les recherches en cours sur de nouvelles technologies de stockage, comme le stockage ADN ou le stockage quantique, promettent des capacités de stockage qui éclipseront nos normes actuelles. Ces technologies pourraient potentiellement stocker des exaoctets (1 million de téraoctets) dans des espaces incroyablement petits.

Défis et opportunités

Cette explosion des capacités de stockage apporte son lot de défis et d’opportunités :

- Gestion de la complexité : Avec l’augmentation des volumes de données, la gestion et l’organisation efficace de ces informations deviennent de plus en plus complexes.

- Sécurité et confidentialité : La protection de volumes de données toujours plus importants soulève de nouvelles questions en matière de sécurité et de confidentialité.

- Analyse et valorisation des données : L’exploitation de ces vastes ensembles de données offre des opportunités sans précédent en termes d’analyse prédictive, de personnalisation et d’innovation.

Impact sur les infrastructures

L’augmentation constante des volumes de données aura un impact significatif sur les infrastructures informatiques :

Réseaux : Les infrastructures réseau devront évoluer pour supporter des transferts de données de plus en plus volumineux. Les technologies comme la 5G et au-delà joueront un rôle crucial dans cette évolution.

Centres de données : La conception des centres de données évoluera pour accommoder des capacités de stockage toujours plus grandes, tout en optimisant la consommation d’énergie et l’efficacité opérationnelle.

Edge Computing : Le traitement des données à la périphérie du réseau (Edge Computing) gagnera en importance pour gérer efficacement les volumes massifs de données générées par l’IoT et d’autres sources.

En conclusion, bien que la compréhension de la différence entre 100 Mo et 1 Go reste fondamentale, l’avenir du stockage et du traitement des données nous pousse vers des horizons bien plus vastes. Cette évolution continue de transformer notre façon de concevoir, de stocker et d’utiliser l’information, ouvrant la voie à des innovations qui façonneront notre monde numérique pour les décennies à venir.